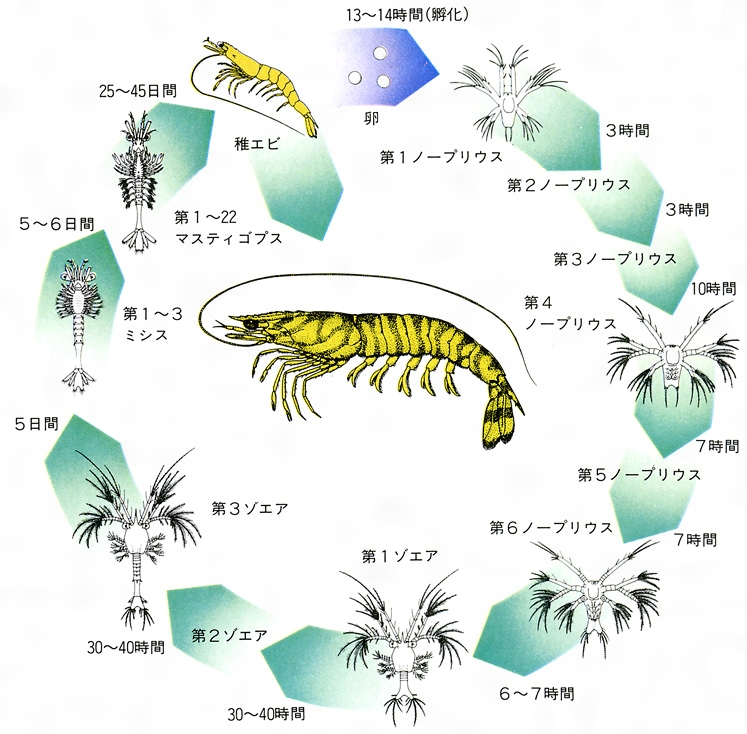

· 実現塾水生の節足動物が、空気呼吸機能を獲得して陸上進出した昆虫 今、人類は大きな時代のうねりの中にいます。 こんな時代こそ「自然の摂理」に導かれた羅針盤が必要です。素人の持つ自在性を存分に活かして、みんなで「生物史」を紐解いていきませんか。 · <呼吸器官系に出る症状> ・鼻づまりや鼻水 ・くしゃみ ・咳 ・咳が止まらないゼーゼーという喘息発作 ・呼吸しづらくなる <消化器官系に出る症状> ・腹痛 ・下痢 ・吐き気や嘔吐種類別・熱帯魚図鑑オンライン ガイド記事 長谷川 秀樹 カラシン58種コイ21種ドジョウ6種シクリッド52種アナバス24種ナマズ76種古代魚11種卵胎生メダカ33種卵生メダカ99種 汽水魚・その他13種エビ・貝7種 各画像の著作権は、画像下記載の

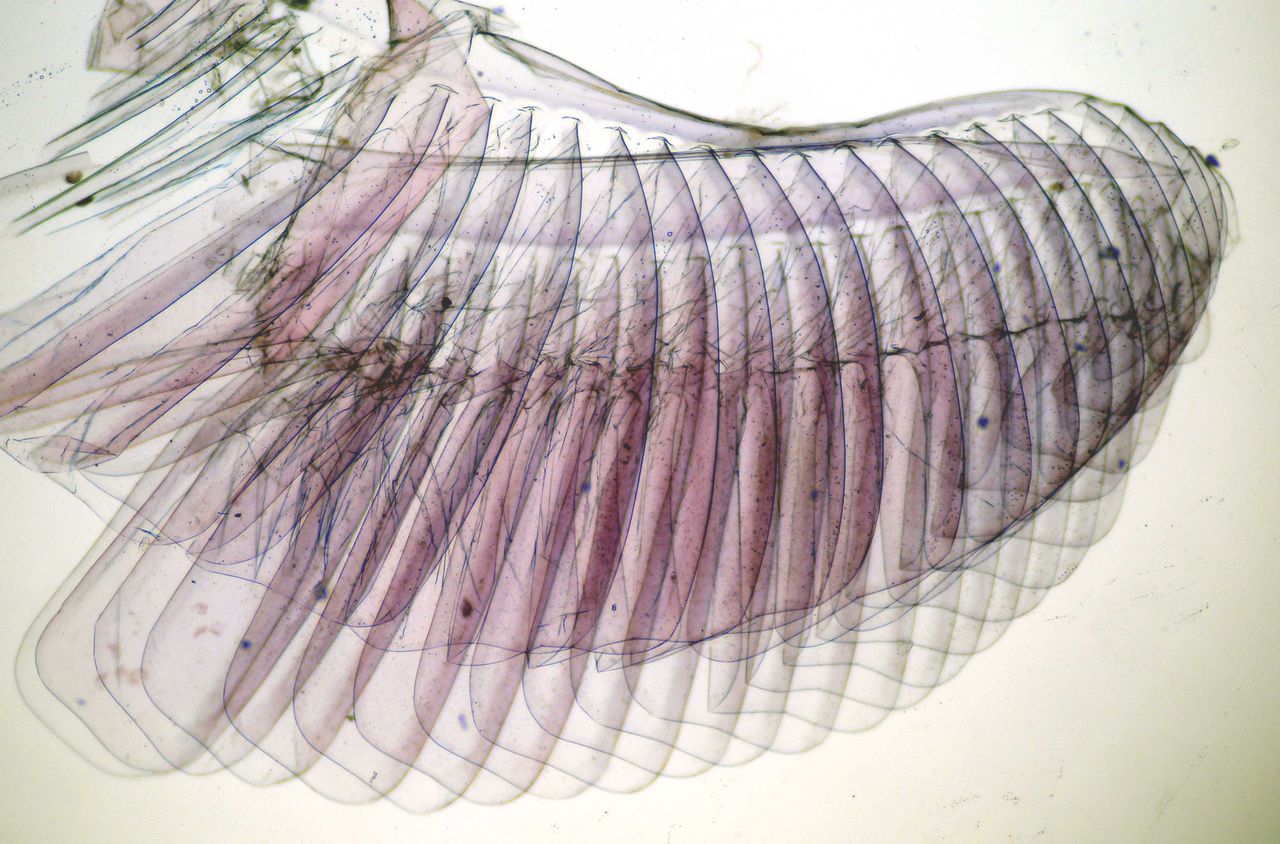

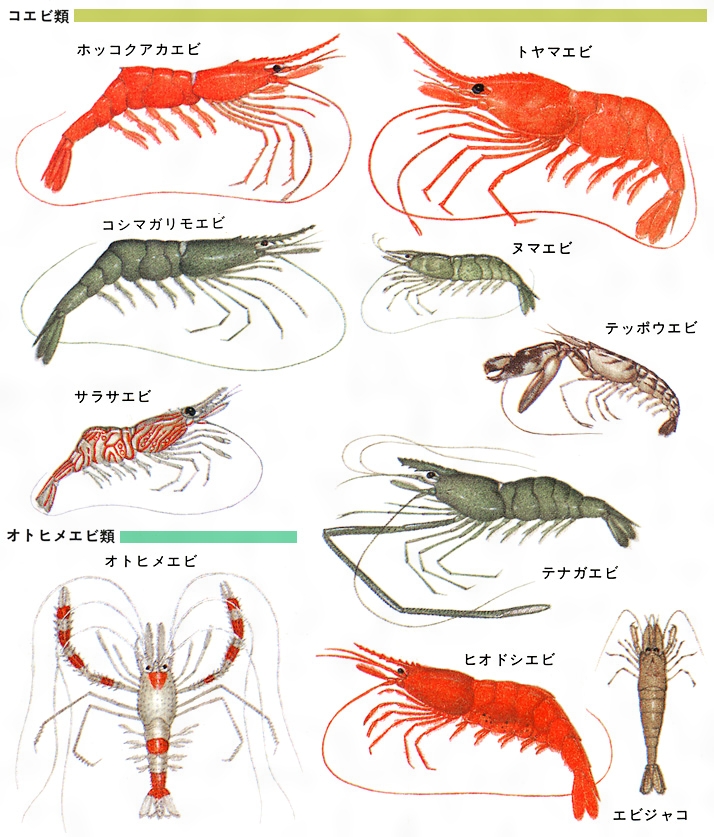

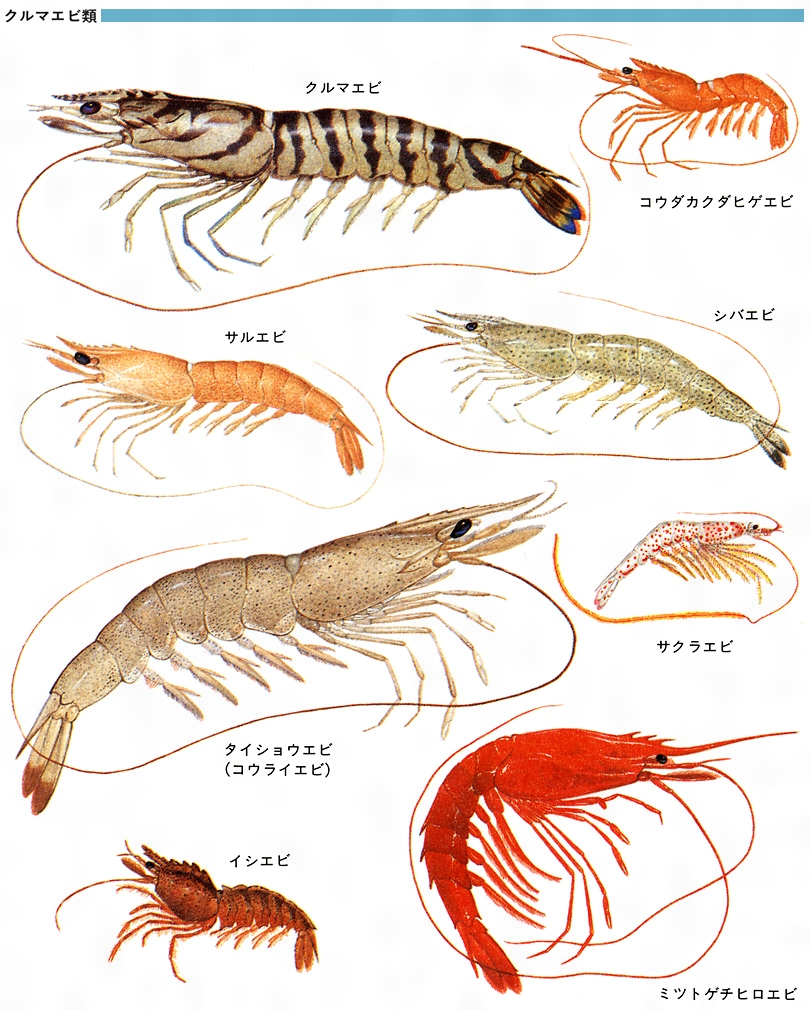

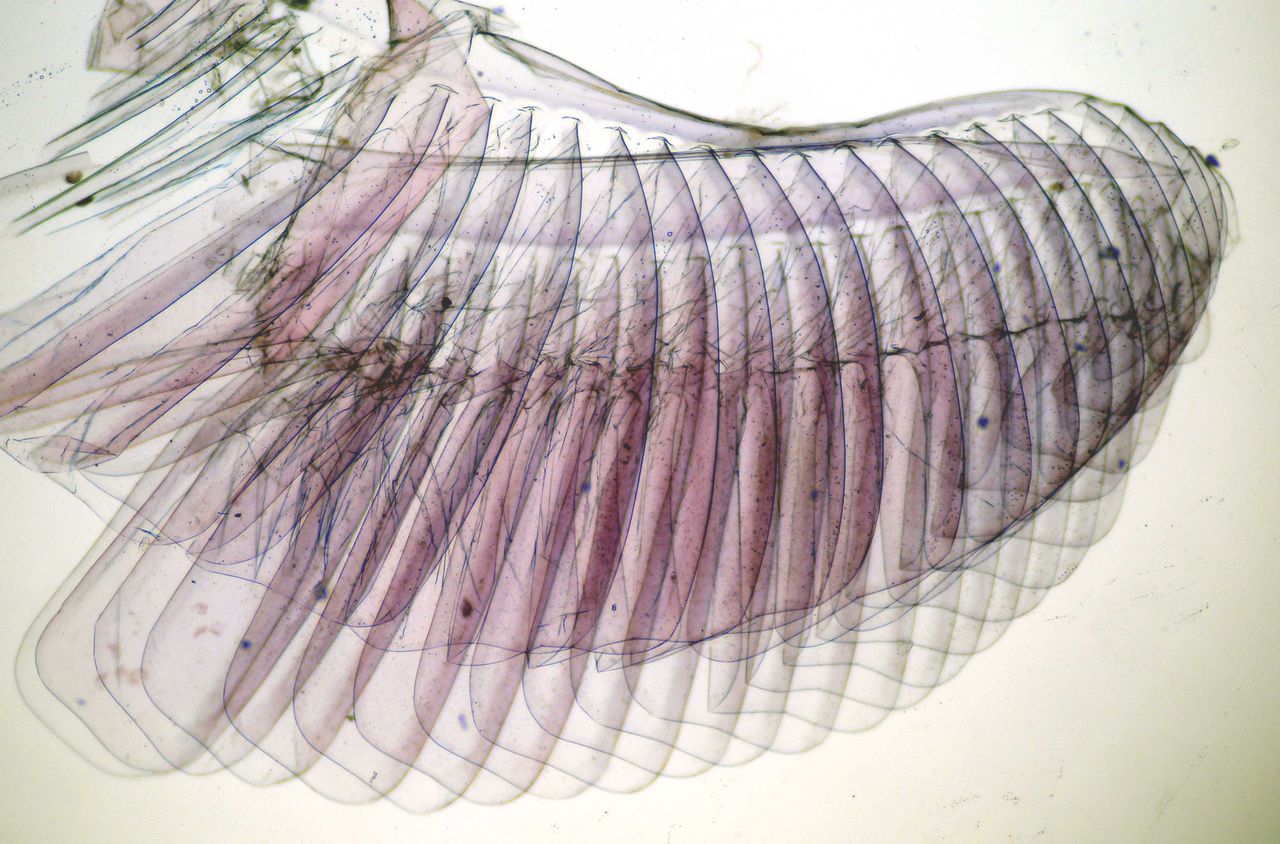

葉状鰓 スジエビの不思議

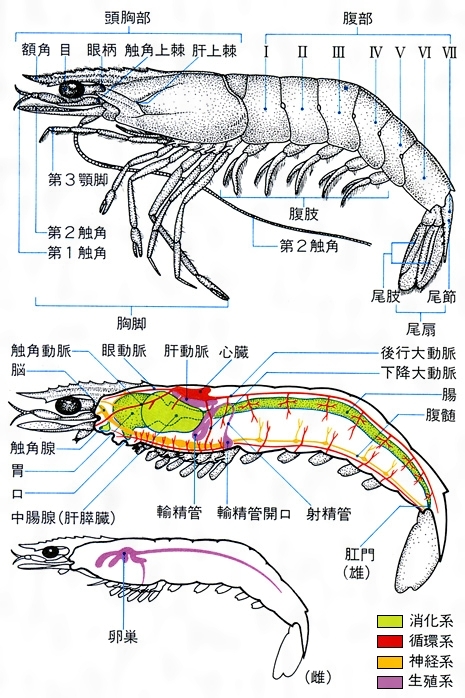

エビ 呼吸器官

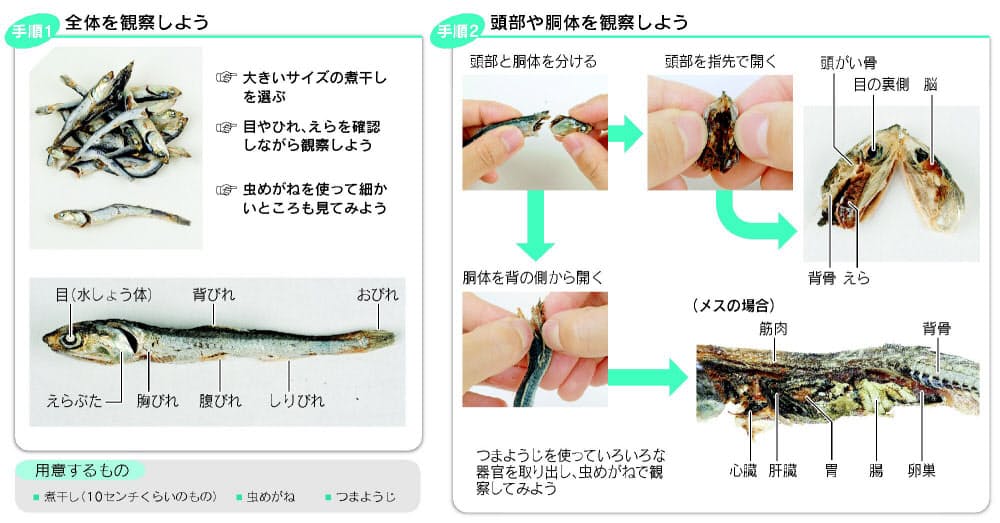

エビ 呼吸器官- · すぐできる自由研究 煮干しを解剖しよう 12/8/14 イチからわかる 煮干しは小魚やイカ、エビなど魚介類を煮て干したものです。 カタクチエビ 呼吸器官 , エビの呼吸法 エビの呼吸法はエラ呼吸です。全身が甲羅で覆われているため、エラがあることが分かりにくいですが、胸の殻の内側にエラがあります。 小さなエビでは確認しにくいですが、伊勢海老など大型のエビでは、ハッキリと確認す?

楽天市場 作業動画あり 必見 ヒル プラナリアハンター 駆除撃退キット即効性 駆除剤40g 注入器 の画期的なセット絶滅駆除撃退 ゼロ こだわりアクア スピードボックス

· エビの呼吸法はエラ呼吸まとめ エビはエラ呼吸! ただ、エラから入った水が逃げない限り、しばらくは元気なのです! でも、あくまでも「しばらく」。 24時間元気なエビは稀です。釣り餌のエビが余ったら、すぐに水に入れてあげるのが一番です!りが複雑で,感覚器官や心臓のつくりが発達していま す。 生活場所と呼吸のしかた ①魚類 一生水中で生活し,一生えらで呼吸をしま す。 ②両生類 幼生(子)は水中で生活し,えらで呼吸をします。 成体(親)になると,陸上で生活し,肺としめった皮 · 息苦しさは、呼吸に関わる器官そのものがダメージを負うことや、酸素不足などが主な原因とされています。 〈息苦しくなる原因〉 激しい運動

· 「エビ、カニ→エラ呼吸」あってます。 昆虫→気管、といいます。肺のように膨らむ器官はありません。 腹の節ごとに、空気が出入りする管があります。昆虫が腹部を動かしているのは、呼吸をしているのです。 ちなみに、クモは昆虫とよく似ているのですが、内部に、層状になった肺みたいなはたらきをする部分があり、肺書と呼ばれています。呼吸と光合成の関係を確認する実験/蒸散と吸水/ 蒸散量を調べる実験 /茎のつくりとはたらき/根のつくりとはたらき/葉の維管束/ 根・茎・葉全般/ 総合問題/FdData 中間期末製品版のご案内 FdData 中間期末ホームページ 掲載のpdf ファイル(サンプル)一覧 ※次のリンクはShiftキーをエビを解剖したことはありませんでした。1匹0円ということで、ドキドキしながら解剖しました。 節足動物 まずは全身を確認。カラダは外骨格で覆われています。カラダや足は節になっています。 エビの体は、体節が沢山繋がる形で出来ています。 ひと

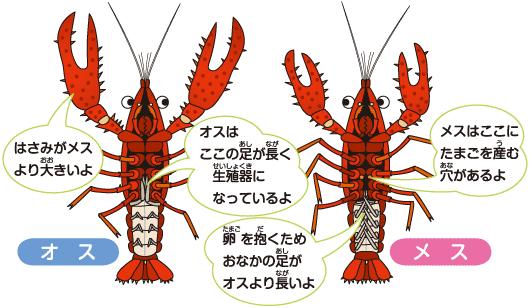

② 開放血管系 無脊つい動物のうち軟体動物 (頭足類以外:貝類など) ・節足動物 (昆虫・エビのなかまなど) 心臓 → 動脈 → (組織) → 静脈 → 心臓 血リンパは,動脈枝の開口から直接組織の間隙に流れ,呼吸器官などを経て心臓に戻る。 循環のしくみエビとカニ類では頭部と 胸部のすべてが(図3A,B),シャコ類では頭部と胸 部の前方4節が大きな外骨格に覆われる(図3C)た め,腹部のように外側には体節構造が現れないことに 注意する(外骨格で覆われた部分をエビ類では頭胸甲, カニとシャコ類では背甲と呼ぶ)。 各体節には原則と して1対の付属肢が付いていることから,体節が確認 できる。 また,エビ5分でわかるカブトエビ! 寿命が短い「生きた化石」の生態、生息地などを解説 更新: 子供の頃、科学雑誌の付録についていたカブトエビを育てた経験があるという方も多いのではないでしょうか。 この記事では、「生きた化石」と呼ばれる彼ら

この動物は何呼吸 案外知らない動物の呼吸事情 動物図鑑

エビとは コトバンク

おたまじゃくし、タニシ、ズゾウムシなどの水生動物、水生小動物のエラや呼吸器官に入込み、窒息死させる危険があります。 河川への流出が心配されており、自粛をお願いします。天然の界面活性力のためで、毒性は無く、直ぐに分解されます。 <分析成分量(%)> 窒素全量 121 ・ りん酸めに栄養を摂取するための消化器官や,エネ ルギーを作り出すための呼吸器官,外界の刺 激を受容するための感覚器官などを発達させ ている。そのつくりやしくみは環境に適応し た結果,共通点が多い。しかし,授業で扱っ ている動物についての学習が,ヒトを中心に 進められるため,ヒトアナバスの仲間 ラビリンスフィッシュとも呼ばれる同グループは、ラビリンス器官(迷宮器官)と呼ばれる補助呼吸器官を鰓に持ち、低酸素にも耐える。 東南アジアを中心に、アフリカ大陸にも2属が分布。 トラディッショナルベタのような一般的な養殖

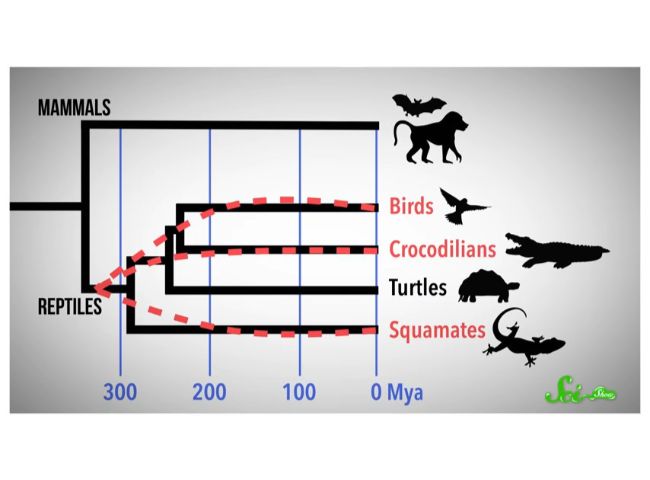

中学理科 動物の分類と進化 基礎 教科の学習

オキアミとエビの違い との差 21

② 開放血管系 無脊つい動物のうち軟体動物 (頭足類以外:貝類など) ・節足動物 (昆虫・エビのなかまなど) 心臓 → 動脈 → (組織) → 静脈 → 心臓 血リンパは,動脈枝の開口から直接組織の間隙に流れ,呼吸器官などを経て心臓に戻る。 循環のしくみダンゴムシは、エラ呼吸するんだそうですっ!ひえ~(@_@;) しかし、一体どうやって?(゜゜) 次のページを調べると 教えて!goo ダンゴムシについて このページでの良回答であるANo3では、 「呼吸器官は白体あるいは偽気管と呼ばれています。空気を呼吸

早稲田アカデミー 理科の基本事項 小5 小6の通販 By Aya S Shop ラクマ

意外と知らない フナムシ の変わった生態 エラ呼吸でも水中はng Tsurinews

おがくずに包まれた活きたクルマエビは何日もつの 保存はどうしたらいい プロが流通から解説します めだか水産 広報部

P A 2 4 Y81square Descubre Como Resolverlo En Qanda

ホワイトソックス 熱帯魚と海水魚図鑑

節足動物 Wikipedia

楽天1位 楽天市場 呼吸器官筋力訓練器 ウルトラブレス 3858 1個 爽快ドラッグ 新品即決 Blog Belasartes Br

首都大学東京 東京未来社会

海老と蝦の違いって

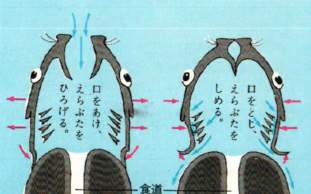

肺でする呼吸 えらで呼吸するしくみとは わかりやすく解説 科学をわかりやすく解説

ベタ特有の特殊器官 豹子頭bettalife

中学理科 動物の分類と進化 基礎 教科の学習

カニが口から泡を吹くのは呼吸困難 酸欠 の危険なサイン 仕組みを知り対処方法も理解しよう Aquarium Favorite

エビの呼吸はエラ呼吸 恥ずかしくて今更聞けない エビの呼吸って のむこや

製品安全データシート msds The Dow Chemical Company

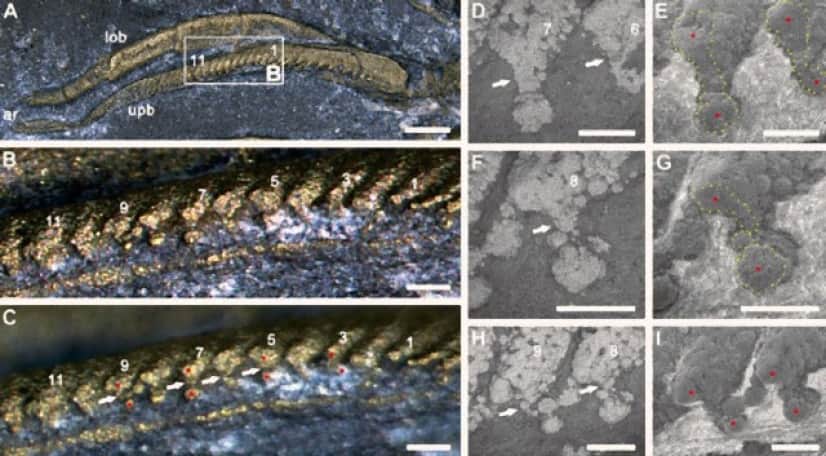

古代生物って面白い 三葉虫は脚で呼吸をしていたことが判明 ニコニコニュース

蟹の食べてはいけない部位

虫注意 セミの抜け殻の中にある白いヒモみたいなやつって何なの 生物にとって重要なあの器官だった どうやって脱ぐん Togetter

伊勢エビのみそ汁の作り方 魚

エビって何呼吸ですか えら Yahoo 知恵袋

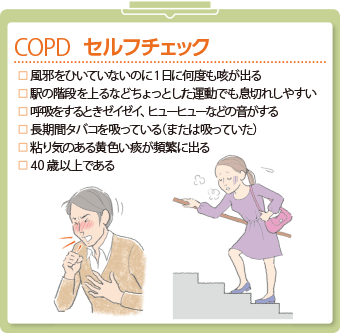

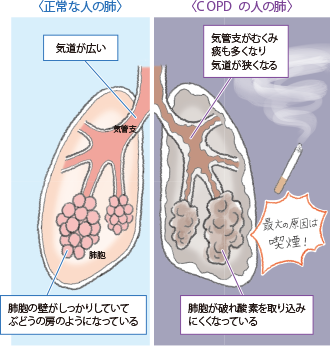

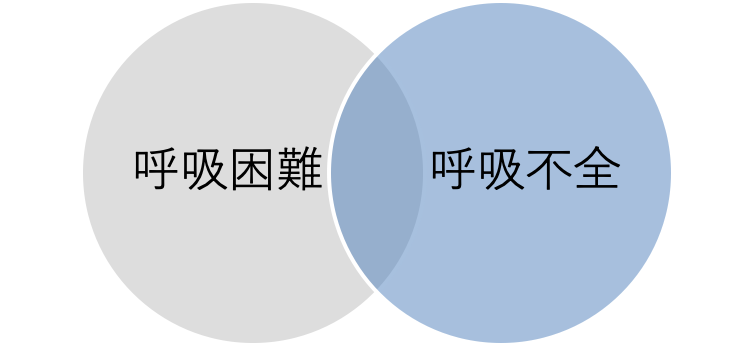

喫煙年数の長い人は要注意 呼吸困難に陥るcopdとは 公立学校共済組合

特別企画展特設ページ 深海生物図鑑 いおワールドかごしま水族館

アレルギーの病気とは 一般の皆様へ 一般社団法人日本アレルギー学会

ザリガニの呼吸方法は

おがくずに包まれた活きたクルマエビは何日もつの 保存はどうしたらいい プロが流通から解説します めだか水産 広報部

犬に生のエビやイカを与えたら吐いた 消化不良が起こる理由とは 暮らしの疑問を解決するブログ

奇形のエビ 病斑のある魚 目のないカニ Bp重油流出後に出た奇形水産物 動画あり ギズモード ジャパン

楽天市場 作業動画あり 必見 ヒル プラナリアハンター 駆除撃退キット即効性 駆除剤40g 注入器 の画期的なセット絶滅駆除撃退 ゼロ こだわりアクア スピードボックス

ヤシガニについて 石垣島在住スタッフが徹底解説します 石垣島 Adventure Pipi ピピ

エビって何呼吸ですか えら Yahoo 知恵袋

エビとは コトバンク

甲殻類アレルギーは年齢とともに軽くなるのか 原因や症状 治療法徹底解析 ケアクル

サクラエビ Wikipedia

特別企画展特設ページ 深海生物図鑑 いおワールドかごしま水族館

喫煙年数の長い人は要注意 呼吸困難に陥るcopdとは 公立学校共済組合

伊勢海老の捌き方 文化包丁編 レシピ 作り方 By ゆうななパパ クックパッド 簡単おいしいみんなのレシピが354万品

えびの解剖 中2a チュータ日誌

送料無料 12 30到着 天草産活のイイ 甘い車海老500g 約匹 Yumesho

エビを食べ過ぎ食物アレルギーで蕁麻疹発症後に呼吸困難に 経験談 家族で台湾へ海外移住

エビ類の循環器系 アクアリウム系youtuber エビオドリ

古代生物って面白い 三葉虫は脚で呼吸をしていたことが判明 カラパイア

エビの呼吸はエラ呼吸 恥ずかしくて今更聞けない エビの呼吸って のむこや

ザリガニの呼吸方法は

エビとは コトバンク

意外と知らない フナムシ の変わった生態 エラ呼吸でも水中はng Tsurinews

楽天1位 楽天市場 呼吸器官筋力訓練器 ウルトラブレス 3858 1個 爽快ドラッグ 新品即決 Blog Belasartes Br

エビとは コトバンク

南極の貝類 アンタークティックウェルクの展示 東京ズーネット

節足動物の観察 甘エビの観察 中学理科の授業

エビによる咽頭異物 いのうえ耳鼻咽喉科

Monster Island Buddies More And If You Want To See Even More Be Sure To Dig Around The Replies T Co Ngwbo72nlx Twitter

送料無料 熊本 天草産活のイイ 甘い車海老1kg 約40匹 Yumeshoku ユメショク

エビとは コトバンク

ボトルアクアリウムにおすすめの丈夫な熱帯魚 エビ 貝 10種まとめ

エビ カニ ヤドカリ ねこのしっぽラボのブログ

中2 生物です Clear

エビ Wikipedia

節足動物の観察 甘エビの観察 中学理科の授業

呼吸法で活動量が増える 一方向流の呼吸 を使う動物の正体 ログミーbiz

エビプロスタット配合錠db 100錠 Ptp Family Pharmacy Global

あなたの息切れ 呼吸困難 の原因は 国立長寿医療研究センター

ダンゴムシの構造 体のつくりを徹底解剖

お魚図鑑 Athree Plan アスリープラン

動物のなかま

News Views ハエとエビの進化を探る 節足動物の多様性に迫る遺伝子研究 Brh Jt生命誌研究館

カニが口から泡を吹くのは呼吸困難 酸欠 の危険なサイン 仕組みを知り対処方法も理解しよう Aquarium Favorite

現代生物進化1vod Animalcrisismanagement ページ

動物のなかま

リンク

ボトルアクアリウムにおすすめの丈夫な熱帯魚 エビ 貝 10種まとめ

ダンゴムシの構造 体のつくりを徹底解剖

ザリガニの子供でしょうか それとも 池で捕まえました 捕まえ Yahoo 知恵袋

葉状鰓 スジエビの不思議

人気の熱帯魚 ベタ 狭い場所で生きられる は嘘 その生態やいかに いきふぉめーしょん

すぐできる自由研究 煮干しを解剖しよう おうちで理科 セレクト集 2 Nikkei Style

この動物は何呼吸 案外知らない動物の呼吸事情 動物図鑑

タイでコロナにいいと話題沸騰 クラチャイ ファータライジョン パラセタモール バンコクlabタイ語学校

息切れにサヨナラ 呼吸を鍛える 肺周り筋トレ Nikkei Style

ザリガニのエサ その他飼料 ザリガニの飼い方 ザリガニの飼育方法

Monsters And Junk Ebirah Is Freaking Weird

エビ カニ ヤドカリ ねこのしっぽラボのブログ

節足動物門 Arthropoda 昆虫 甲殻類 クモなど

News Views ハエとエビの進化を探る 節足動物の多様性に迫る遺伝子研究 Brh Jt生命誌研究館

オキアミとエビの違い との差 21

ザリガニの呼吸 株式会社ピーシーズ

リンク

おがくずに包まれた活きたクルマエビは何日もつの 保存はどうしたらいい プロが流通から解説します めだか水産 広報部

エビ Wikipedia